GPS是美国的重大科技成就,具有极高的战略价值。上世纪70年代,美国国防部启动了这一项目,最初的目的在于为军队提供精准的定位服务。经过多年的研发与完善,到1995年,GPS系统正式全面投入使用。它依托于轨道上的多颗卫星,提供全球范围内的定位、导航以及时间同步服务。GPS的高精度和广泛覆盖,使得无论是民航飞行、军事作战,还是普通百姓的日常驾驶,几乎都离不开它的支持。

在GPS初次问世时,它几乎可以说是独一无二的存在。此时其他国家要么技术上难以跟进,要么在资金上无法支持建设类似的导航系统,因此只能依赖美国的GPS信号。冷战期间,美国将GPS视为一项至关重要的军事资产,并利用它巩固了全球的战略地位。为了获得盟友的支持并推动民用市场,1983年,美国决定对外开放GPS信号,尽管当时民用信号精度有所降低,但基本能够满足民众的需求。

2000年,克林顿政府作出了历史性的决定,取消了民用GPS信号中的“选择性可用性”限制,这一举措使民用定位精度从100米提高到10米左右,标志着GPS进入了一个崭新的时代,全球范围内的导航使用也因此大为普及,成为全球导航领域的标配系统。

对美国军方来说,GPS至关重要。航母编队的协调作战、精确制导武器的发射、军队的调动,都离不开GPS的支持。尤其是在庞大的航母作战中,精确掌握自身的位置是至关重要的,只有准确的定位才能确保舰载机的安全起降,确保战斗的顺利进行。然而,GPS也存在一定的局限性,它完全由美国控制,其他国家在使用时,信号的可用性以及精度都可能受到美国的干预,这使得许多国家意识到依赖GPS在关键时刻可能带来风险。

北斗系统的诞生,与GPS的这种“垄断”地位息息相关。虽然中国早期也使用GPS,但逐渐发现它并不总是可靠。1993年的“银河号”事件便成为一个警钟。当时,美国怀疑中国货船“银河号”携带化学武器原料,于是在公海上截断了该船的GPS信号,导致这艘货船漂泊了33天,最终什么也没有找到。这一事件深刻提醒了中国政府,关键时刻完全依赖外部导航系统是多么危险。

同样,1996年的台海危机也暴露了GPS信号在某些情况下的不稳定性,导致中国在进行导弹发射演习时出现了信号不足的问题。这些痛苦的教训促使中国决心研发自主的导航系统,避免再次遭遇类似困境。因此,北斗计划应运而生。

北斗系统的核心目标是实现自主可控,使用时更为安心。计划于1994年启动,首颗卫星成功发射于2000年。起初,北斗只作为区域导航系统,覆盖中国及其周边地区。随着技术进步,北斗逐渐升级,2012年实现了亚太地区覆盖,到了2020年,北斗三号完成全球组网,成功成为GPS的有力竞争者。

北斗的发展之路并非一帆风顺。与美国的GPS相比,后者在技术上已积累了多年的经验,具备了成熟的技术和庞大的市场基础。中国起步较晚,在技术和资金方面面临不小的挑战。但在国家的大力支持下,北斗项目坚持不懈地推进。从2000年到2020年,北斗成功发射了59颗卫星,特别是在2018年一年内,就发射了10颗卫星,这一速度远超GPS的发射频率。这背后凝聚了中国航天工作者的智慧与辛勤努力。

北斗系统的发展可分为三个阶段:第一阶段是北斗一号(2000-2007年),这是起步阶段,2000年10月31日首颗卫星成功升空,2003年完成了中国及周边地区的覆盖,主要依赖有源定位技术,精度约为10米。虽然功能相对简单,但它标志着中国在自主导航系统领域迈出了重要一步。

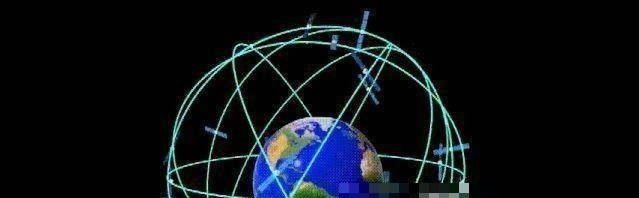

第二阶段是北斗二号(2007-2012年),这一阶段取得了长足进展。2012年12月27日,北斗二号正式投入使用,卫星数量增至14颗,覆盖范围扩展至亚太地区,定位精度提升至10米以内,并加入了无源定位功能。此时,北斗系统的性能已与GPS相当,具备了国际竞争力。

第三阶段是北斗三号(2015-2020年),这是全球化的关键阶段。2015年开始,北斗进入了快速发展的阶段,直到2020年6月23日,35颗卫星的全球组网完成,北斗实现了全球覆盖。定位精度提高至2-3米,部分应用甚至可以达到厘米级,奠定了其全球导航系统的地位。

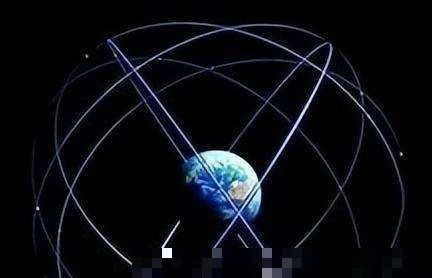

北斗三号采用了中圆地球轨道、地球同步轨道和倾斜地球同步轨道三种轨道设计,其信号在亚太地区尤为强劲,且抗干扰能力优于GPS。在建设过程中,中国还成功突破了高精度原子钟、星间链路等技术瓶颈,展现了强大的自主创新能力。

2020年,北斗成功完成全球组网,成为继美国之后第二个拥有全球导航系统的国家。与俄罗斯的格洛纳斯系统相比,虽然格洛纳斯也具有全球覆盖能力,但其稳定性较差;而欧洲的伽利略系统仍在建设中,尚未完全投入使用。北斗的成功突破,对于中国乃至全球导航格局的改变,意义非凡。

在技术上,北斗和GPS各有优势。GPS目前运行31颗卫星,而北斗则拥有35颗卫星,卫星数量的多寡使得北斗的信号覆盖更加稳定,尤其在复杂环境下,北斗的信号表现更为可靠。GPS民用信号精度大约为10米,而北斗的全球定位精度在2-3米之间,特定条件下可达到厘米级,尤其在亚太地区,北斗的精度远超GPS,这一点甚至连美国都不得不承认。

另外,北斗还增加了“短报文通信”功能,能够在没有手机信号的地区发送约120字的短消息,这一功能在海上救援、边境巡逻等特殊场景中尤为实用。北斗采用多频信号设计,相比GPS的单一频率,抗干扰能力更强。GPS在遭遇电子战时易受到干扰,而北斗则能够在这一领域提供更强的支持。

对于中国而言,北斗的意义远超技术层面,它是战略自主的象征。过去,中国完全依赖GPS,而随时可能遭遇美国的干预或信号降级,存在着巨大的潜在风险。如今,北斗的出现,让中国军队、舰船和飞机能够使用自主研发的导航系统,操作更加放心。

在军事上,现代战争离不开高精度的导航技术。导弹发射、舰艇航行、时间同步等都高度依赖导航系统。北斗的出现为中国提供了战场上的主动权,特别是在南海等敏感地区,中国的舰队和飞机借助北斗系统进行精准导航,信号稳定且不易受干扰。而在电子战的帮助下,中国甚至能有效抑制对方GPS信号,使敌方陷入被动。

这一切对于美国而言,无疑构成了挑战。美军的作战高度依赖GPS系统,从航母到无人机,几乎无一例外。GPS信号的任何异常,都可能严重影响作战效率。而北斗的崛起,增强了中国在导航领域与美国的竞争力。

当然,不能完全夸大“美国航母无路可走”这一说法,尽管南海确实是中美角力的热点区域。美国航母频繁在该区域巡航,以展示其军事力量,而中国凭借北斗和电子战能力,能够在一定程度上干扰美国的行动。然而,美国早有应对措施,如惯性导航、星体导航等备份系统,虽然精度和响应速度无法与GPS相提并论,但仍能保证基本的导航功能。

即便如此,北斗的存在确实为美军带来了巨大的战略压力。虽然航母并非完全无计可施,但它们在中国电子战和北斗系统的双重打击下,作战行动的便利性无疑受到了影响。2021年有

在线股票配资门户网,最新股票配资app官网,金财顺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。